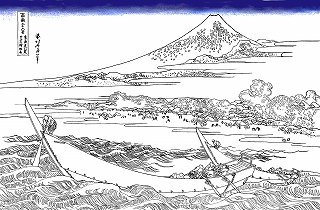

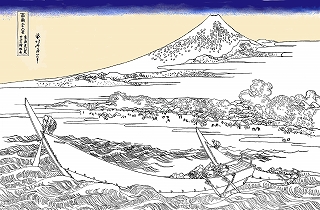

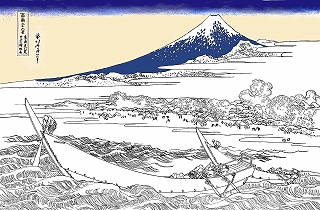

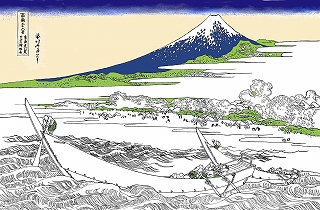

| 葛飾北斎・東海道江尻田子の浦略圖 | |||||||||||||||||||||||||||

| 東海道(とうかいどう)江尻田子の浦略圖(えじりたごのうらりゃくず) 北斎が描いたこの風景、その場所については諸説ある。 ++++++++++++++++++++++++++++++ https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/227382 「田児の浦ゆうち出て見れば真白にぞ不二の高嶺に雪は零りける」 (山辺赤人)『百人一首』にも 詠まれた田子の浦の絶景である。 遠景に見える木々の緑は三保の松原であろう。 浜辺では塩田で働く人びとの姿が小さく描かれ、 近景の荒波の海にはよく見ると大小4隻の船が描かれている。 雄大な富士の稜線と同じ大きさの弧で最前部の船のカーブが描かれて、 富士と漁師たちの奮闘が対峙しているところも面白い。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%B1%9F%E5%B0%BB%E7%94%B0% E5%AD%90%E3%81%AE%E6%B5%A6%E7%95%A5%E5%9B%B3 本作品は「駿州江尻」と同じく静岡県静岡市清水区に存在した 東海道五十三次の宿場町である江尻宿をテーマとした一図であるとされている。 遠景には富士山とともに三保の松原と思われる緑の地が描かれており、 浜辺には塩田で働く庶民の姿が小さく描かれている。 手前側には太平洋の荒波の間に浮かぶ四艘の船が富士山の 稜線と相似した形で大小描かれている。 題名には江尻とある一方で田子の浦とも併記されており、 田子の浦は現代においては富士市の吉原駅近郊にある田子の浦港を指し、 古来は清水区にある薩埵峠のふもとから蒲原町近郊の海岸あたりを指した。 これらは江尻宿からの距離はかなり離れているため、 作品のもととなった場所については吉原宿や由比宿 などの風景であるとする説など、諸説ある。 また、題名の「略図」についてはやつしと解釈し、 『万葉集』の山部赤人による和歌「田子の浦ゆ打ち出でてみれば 真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」や、 『拾遺和歌集』にある大中臣能宣の和歌 「田子の浦に霞の深く見ゆるかな藻塩の煙立ちや添ふらん」を 当世風に表現した作品ではないかとする説もある。 ++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/06150/ 田子の浦は現在の静岡県富士市一帯の海岸を指し、富士の真南に当たり、海と富士の距離が最も近いエリアでもある。 『百人一首』にも「田子の浦にうち出でてみれば 白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ」(山辺赤人) と詠まれたように古くから名所として知られていた。 富士の手前に顔を見せるのは愛鷹山。 そのふもとの浜辺では塩田で黙々と働く人びとの姿が見られる。 遠景と対照をなすかのように、近景では4隻の船が荒れた海の中で格闘している。 +++++++++++++++++++++++++++++ https://fugaku36.net/free/tagonoura 田子の浦と言えば、奈良時代の万葉の歌人・山部赤人の名歌「田子の浦 ゆうちい出てみれば ま白にそ 富士の高嶺に 雪は降りける」 でも知られる歌枕の地です。 二艘の船が波に揺られ、漕ぎ手たちは渾身の力をこめて艪(ろ)を握っています。 浜では、人々が田子の浦の名物である「塩焼き」を楽しんでいます。 船の孤線が富士の稜線と響きあう様を描いているようです。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ *東海道江尻田子の浦略圖(冨嶽三十六景)の視点 https://www.fujigoko.tv/mtfuji/vol5/hokusai/tagono/ ****長文の解説***+++++++++++++++++++ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||